基礎知識

基礎知識

復興のヒストリー

“復興”とは何か。

広辞苑によれば、“復興”とは「ふたたび盛んになること」と定義され、“復旧”とは「もと通りになること」とされています。まさに、復旧は被災の影響を「ゼロ」に戻していく過程であり、復興は被災前の状態より「プラス」の状態をつくり出していくものだといえます。しかし、実際の災害現場においては、辞書のように簡単に“復興”を定義することはできません。

例えば、河川の増水などによって橋桁が落ちた場合、通常は橋を修復する「復旧作業」のみが行われ、「復興計画」が立てられることはありません。つまり、「自然災害=復興」という図式ではなく、“被害程度”によってその判断は変わります。また、復旧には「もとに戻す」という“基準”が存在しますが、復興を掲げた場合には、どの程度までプラスな状態を目指すのかといった明確な基準は存在していないのです。

そのような中、自然災害において“復興”の必要性が考えられるようになったのはいつの頃からなのでしょうか。

“復興”の必要性

日本の災害史の中で“復興”という概念が明確に使われたのは、1923年9月1日に発生した『関東大震災』だったといわれています。マグニチュード7.9、死者約10万人、家屋倒壊や焼失を含めて30万棟以上の被害が出た大規模災害でした。

当時、内務大臣に就任した後藤新平は『復興院』という組織を立ち上げ、震災翌日には「東京を旧状のまま再建させない」と『東京復興4方針』を打ち出して遷都を否定。30億円もの復興費をかけ、欧米の最新の都市計画を適用した「復興計画」を実施しました。その背景には、首都・東京が壊滅的な被害を受けた中で「もと通りにするだけで良いのか?」「同規模の災害が起きたらどうするのか?」という議論があり、もとに戻すという“復旧”の思想ではなく、災害以前よりも改善された新しい都市を目指す“復興”の必要性が認識されたのでした。

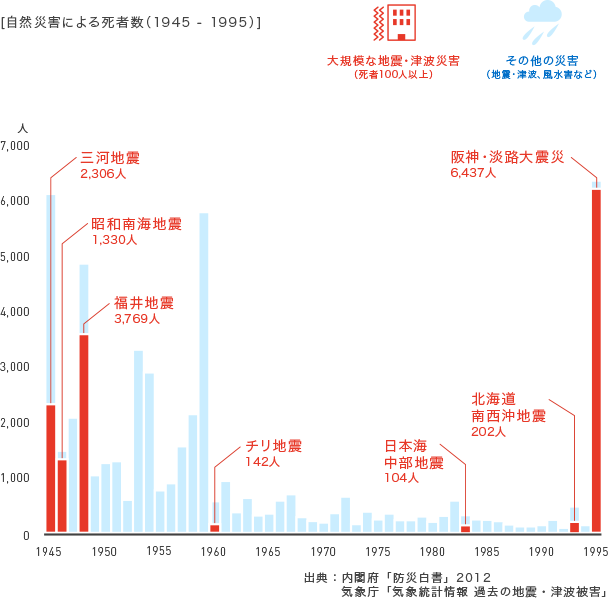

この関東大震災以降、復興の考え方が明確に取り入れられたのは戦後期の「戦災復興」です。大規模災害との共通点は都市の“広域的”な被害でした。一方、戦後も数多くの自然災害が発生していますが、復興について議論されることはほとんどありませんでした。なぜなら、「地震大国」といわれる日本ですが、戦後50年の間に発生した自然災害のほとんどは台風や洪水などの“風水害”であり、被害程度が“広域的”ではなく“限定的”だったためです。

そのような戦後災害史の中で起こった大規模災害が『阪神・淡路大震災』でした。近代的なビルが建ち並ぶ大都市の崩壊は、兵庫県内10市10町にまたがり、被災者数は約350万人に及ぶ戦後最大規模の被害となった震災の中で、改めて自然災害における“復興”の定義が問われることになったのです。